[요녕신문]<압록강부간/이 시를 말한다>서지월-'김창영 시, 집안 가는 길'

|

이 시를 말한다

- 김창영 시, 집안 가는 길 -

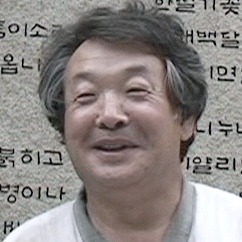

한국 서지월시인, 중국 심양 김창영시인 |

|

|

[시]집안 가는 길

(심양) 김창영

유리왕이 지나온 길을 따라

압록강이 먼곳까지 마중나와 반기여준다

ㅡ인간이 살아가는 류형도 갖가지이듯이 시를 쓰는 스타일이랄가 류형이랄가 방식도 다양하리라 본다. 2천년이라는 시공을 뛰여넘는 력사성을 가미한 그러면서 시인 자신의 행로와 중첩시키면서 쓴 이러한 스타일의 시가 말하자면 대게 담시계통이나 려행시가 되는데 이 시에서는 역시 그런 냄새를 다 제거하고 시의 기본질서 즉 본래의 틀을 유지하며 품격있게 만들어낸 본보기라 하겠다.

필자가 쓴 시 《왕청 가는 길》을 읽고 영향을 받고 썼다고 피력했는데 뚝심이 대단하며 장한 일이다. 오히려 필자가 쓴 시 《왕청 가는 길》은 서정성에 그치고있다고 말할수 있는데 《집안 가는 길》 이 훨씬 무게도 더하고 두께도 더하고있음을 알수 있을것이다. 제자는 스승을 뛰여넘어야 한다는 옛말이 있듯이, 같은 길을 가면서 작품으로는 스승을 릉가하는 시를 쓴다는건 아름다운 일이다.

바로 이 시가 2천년의 시공을 초월하여 씌여졌다는게 놀라움을 표한다. 보라, 2천년 고구려 제1의 도읍인 환인에서 집안으로 도망쳐간 생돼지울음소리가 꿀꿀꿀꿀∼∼ 그러면서 “숲에서 튀여나올듯 물속에서 튀여나올듯” 이런 상상을 끌고와 풍요로운 길을 장식하고있지 않은가. 게다가 “제사상 제물운명 벗어나 어디론가 길 떠난 생돼지 / 나보다 먼저 길 떠난 그 생돼지” 이런 표현에서는 반복과 대구 대조를 이루면서 력사의 시간성을 강조하고있다.

그 길을 시인은 지금 가고있는것이다. 집안으로 향하는 길이다. 듣자하니 시인은 집안땅이 고향이라 들었는데 시인 자신이 고향땅을 향해 가고있다. 물론 뻐스나 화물차 또는 승용차를 타고 가고있겠지. 한편의 시를 다루는데 있어서 길의 이미지가 이 시의 핵심을 이루는만큼 그런 교통수단따위는 모두 배제하고있는것이다. “혼강(渾江)을 허리에 휘감고 가다가 / 혼강과 갈라져 루하와 손잡고 가다가" 이런 반복비유도 아주 잘 된 표현이라 할수 있으며

생돼지 울음소리 하늘로 올라가고 나만 홀로 남아 텅 빈 하늘 날으는 까마귀

에서 “까마귀 / 울음소리 손바닥우에 받아쥔다”는 마지막 처리가 아주 좋다. 이런 감각적 표현이 물렁하기 쉬운 서정적표현을 릉가한다.

필자가 오래전에 집안을 간적이 있는데 나라의 제사에 쓸 돼지를 키워 제사에 쓰려고 울에서 꺼내다가 그만 돼지를 놓쳐버렸다 한다. 그 생돼지가 달아난 곳이 지금의 집안땅이였는데 그 도망쳐 달아난 생돼지를 잡으러 신하들은 불알이 요령소리가 날 정도로 뒤쫓아간 모양이다. 가서 보니 생돼지보다도 앞으로는 강이 흐르고 비옥한 평야지대라 당시 왕인 고구려 제2대 유리왕께 신하들이 청언을 해 그래서 집안으로 도읍을 옮겼다하는데 집안이 고구려 제2수도가 된것이다.

필자가 쓴 그 시가 《서지월시인의 만주기행》 시리즈에도 인용되여있는데 아마 그 영향을 시인도 받은것 같다. 한국의 미당 서정주시인도 만주땅에 가 있으면서 전해지는 설화를 듣고 그대로 시로 옮긴게 《신부》라는 유명한 시를 남겼듯이말이다. 부지런하면 초가삼간도 생긴다. <한국 서지월시인>

|

|

[연변일보]<문화 해란강>김채옥 시-가을 녀자이고 싶습니다 (외1수)

|

문화>>해란강

(2008-9-26 17:27:39)

[시] 가을 녀자이고 싶습니다 (외1수)

조금씩 조금씩

익어가는 과일처럼

떫은 맛을

한겹한겹 탈피하며

코끝을 맴도는

과일향처럼

이가을엔 그런

가을 녀자이고 싶습니다.

한입 가득

새콤한 향기가

가슴까지 펴지는

과일들의 유혹만큼이나

싱그러움이 넘치는

달콤하고 상큼한

가을 녀자이고 싶습니다.

하여

그대의 가슴에

머물수만 있다면

조금은 서글프더라도

그런 녀자이고 싶습니다.

오늘도

가을의 유혹앞에서

마음을 헹구어봅니다.

가을의 색조만큼이나

완숙한 녀자이고 싶어서…

락엽

하나,

둘,

떨어지는 잎새는

계절을 재촉하는

겨울의 소리인가 봅니다.

방금 갈아입은 색옷들을

돌아볼 사이도 없이

바람은 고운 잎새들에

쓸쓸함을 한가득 안겨줍니다.

이리저리 뒹굴다가

부서지는 아픔에

고개숙여 지나온길 살펴봅니다.

지나온 세월만큼 깊어지는 시름에

못다한 정성을 바칩니다.

한줌의 재로 되여

남을 인생이지만

여한이 없이 주고 갑니다.

마지막 한올의 힘까지...

그리고

락엽은

세월따라

미련없이 떠납니다.

모든 욕망을 훌훌 털어버리고

가볍게 가볍게...

+ + + + +

'▶아달의 조선족시단' 카테고리의 다른 글

| [료동문학]<이 시를 말한다>김창영 시세계 (0) | 2008.11.21 |

|---|---|

| [오늘의 詩壇](中)리옥금 시-'오빠는 산' (0) | 2008.10.26 |

| [연변일보]<문화 해란강>김채옥 시-가을 녀자이고 싶습니다 (외1수) (0) | 2008.10.26 |

| [요녕신문]<압록강부간>한영남 시-꿈에 고향에 갔더라(외2수) (0) | 2008.10.24 |

| [요녕신문]<압록강부간>편도현 시-'세월'(외2수) (0) | 2008.10.24 |